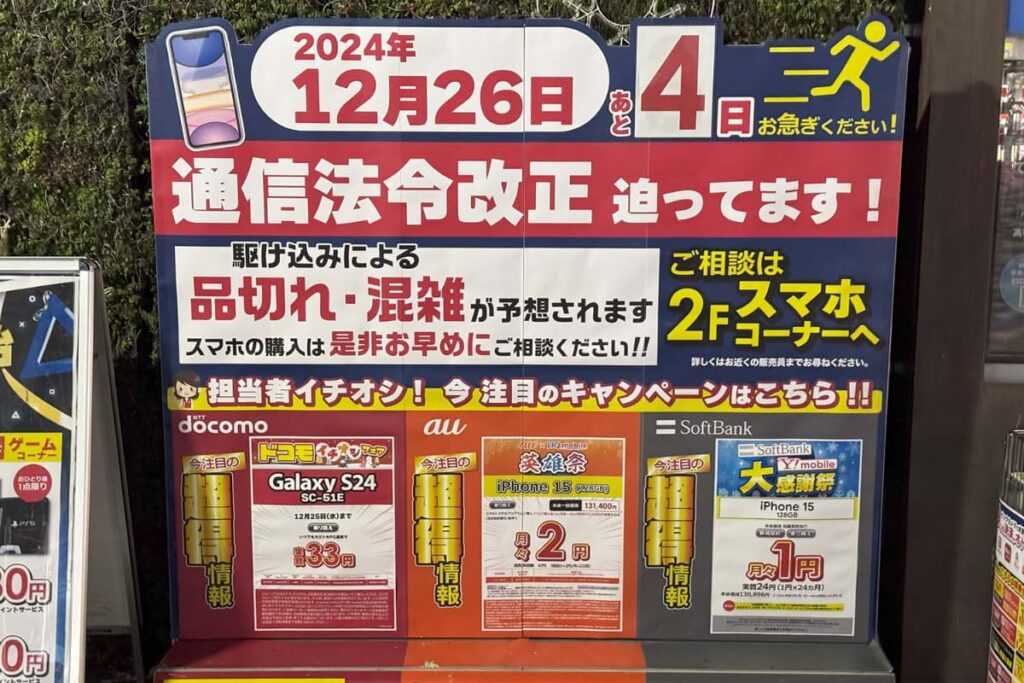

12月26日に改正されるガイドラインが、スマートフォンの価格や販売方法に大きな影響を与える可能性が出てきました。店頭ではすでに駆け込み購入を促すポスターが掲示されており、端末価格の見直しが進むことを予感させています。本記事では、改定ガイドラインがスマホ市場に与える影響を分析します。

過去のガイドライン改正と現在の販売方法

2023年のガイドライン改正では、端末割引の「総額」を最大44,000円までに制限する規制が導入されました。それまでは端末単体への割引が自由に行われていたため、大幅値引きが横行していましたが、この規制により状況は一変。代わりに台頭したのが、「端末購入プログラム」を活用した実質価格を下げる方法です。

このプログラムでは、端末の下取りを条件に残価を免除する仕組みが採用され、実質価格を抑える販売手法が一般的になりました。たとえば、ソフトバンクではiPhone 16(128GB)が1年実質36円、Pixel 9が2年実質24円で販売されるなど、目を引く価格が設定されています。

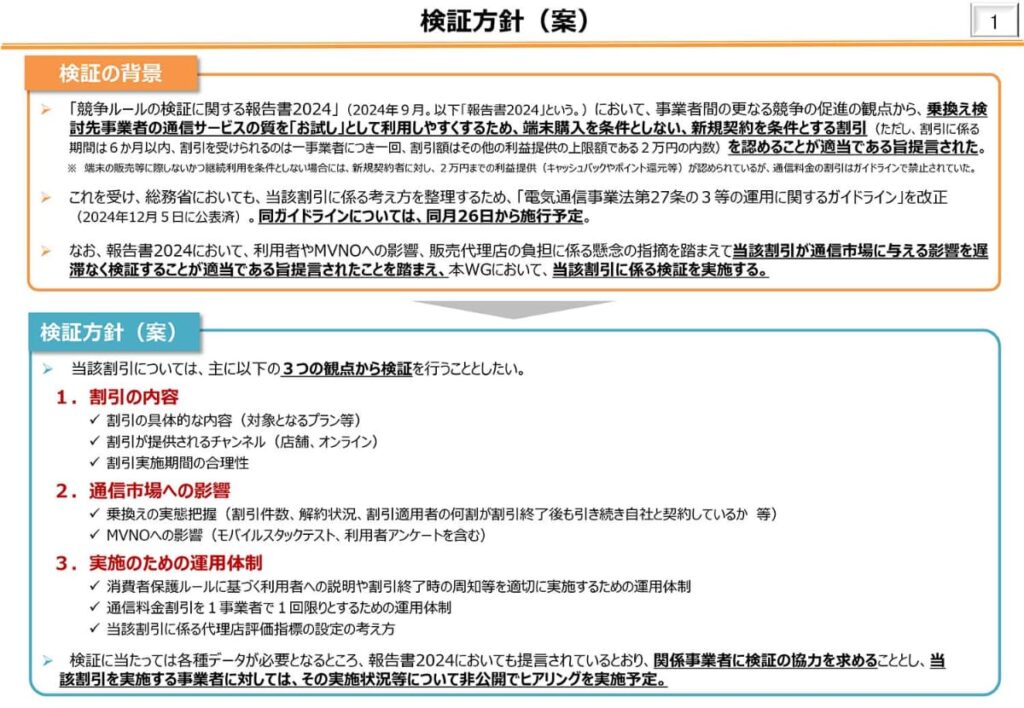

改定ガイドラインで何が変わるのか?

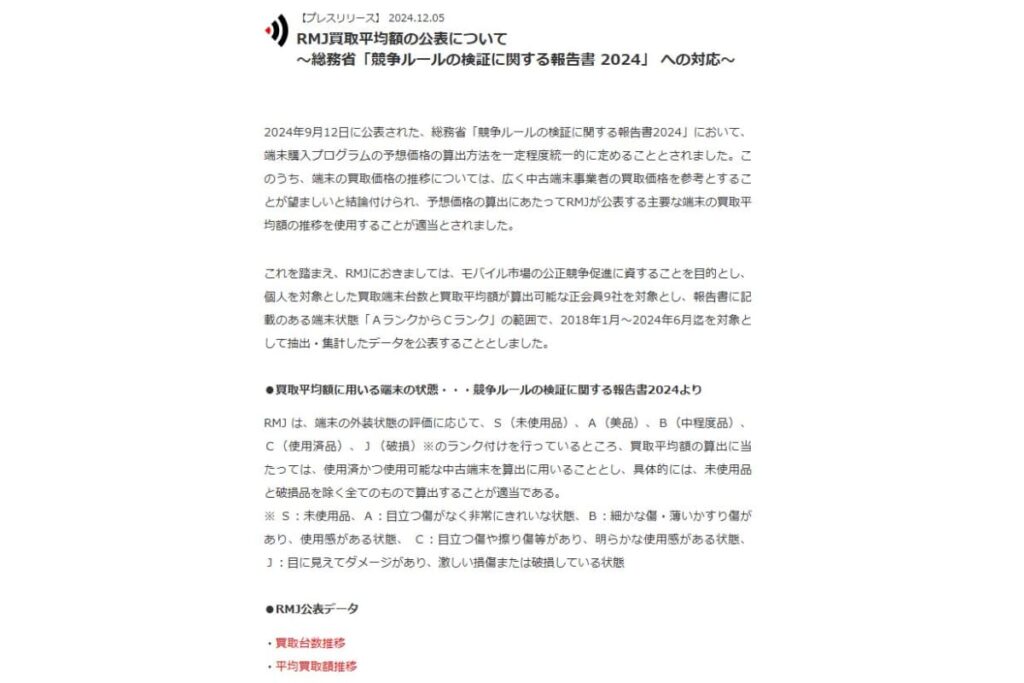

改定後のガイドラインでは、端末の買い取り価格予想において、中古携帯電話店の業界団体「リユースモバイル・ジャパン(RMJ)」が公表する平均値を用いることが義務付けられます。この変更により、キャリアが設定する残価が過大評価されることを防ぎ、透明性が高まる見込みです。

しかし、RMJが公表する価格はキャリアの予想より厳しめとなる可能性が高く、現状の実質価格を維持するには端末の本体価格を下げるなど、新たな調整が必要になるでしょう。

通信料金規制の緩和で「お試し割」が可能に

一方で、通信料金に関する規制は一部緩和され、契約から6カ月間限定で最大22,000円の割引が可能になります。この「お試し割」は、楽天モバイルが提案した仕組みで、ユーザーが気軽に回線を試せる環境を整えることを目的としています。楽天モバイルがこの仕組みを活用することで、競争がさらに激化することが予想されます。

MVNO市場への影響

大手キャリア間での競争が活性化する一方で、MVNO(仮想移動体通信事業者)への影響も懸念されています。無料期間を最大化するための「渡り鳥ユーザー」が増える中、MVNOが大手キャリアの「草刈り場」となる可能性が指摘されています。総務省は実施後の市場影響を検証するとしており、今後の動向が注目されます。

スマホ市場の未来は?

ガイドライン改定により、スマホ価格や通信料金の競争が再燃することは避けられないでしょう。特に端末価格の実質値上げが進む一方で、通信料金の値引きが増えるなど、消費者にとってメリットとデメリットが交錯する形となりそうです。新ガイドラインのもとで、キャリア各社がどのような対応策を打ち出すのか、注視する必要があります。

コメント一覧